【6月2日更新】Ⅳ.課題研究の設定趣旨と登壇者情報を追記しました。

【8月29日更新】大会参加申込・大会企画・託児について追記しました。

【9月30日更新】駐車場について追記しました。

大会プログラムはこちらからご覧ください。

日本教育方法学会第61回大会は下記の日程で開催されます。

Ⅰ.大会の期日・場所・参加費

期日:2025年10月4日(土)・5日(日)

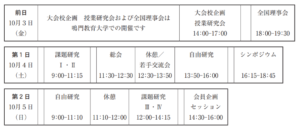

※大会前日企画

10月3日(金)14:00-16:30 大会校企画 授業研究会

16:45-17:50 大村はま学習記録閲覧室見学会

場所:鳴門教育大学

参加費:一般会員4,000円 学生会員3,000円(発表要旨集録代を含む)

1.会場案内

会場は鳴門教育大学です。会場への経路につきましては、大会プログラムの<交通手段のご案内>をご参照ください。鳴門教育大学への車での入構・駐車は可能です。十分な駐車スペースがあります。鳴門教育大学へのアクセス、学内地図については、鳴門教育大学HPをご参照ください。

公開シンポジウム・課題研究・総会は対面とオンラインでのハイフレックス形式にて、自由研究は対面とオンラインの部会に分けて開催いたします。自由研究のオンライン部会では、オンライン会議システムZoomを利用いたします。

2.参加申込

参加申込システムより9月15日(月・祝)23:59までに参加申込をしてください。

参加申込システムはこちら

・大会参加費(『大会発表要旨』代も含む)は、一般会員4,000円、学生会員3,000円です。当日会員(臨時会員)もこれに準じて受け付けております。

・上記の参加申込にて、大会校企画授業研究会・大村はま学習記録閲覧室見学会・若手交流会の参加申込および弁当・1日目終了後のシャトルバスの事前予約を承ります。

・大会当日の参加受付も可能です。9月15日以降の参加受付は大会当日に受付手続きをしてください。ただし、人数把握・運営の関係上、大会校企画授業研究会・大村はま学習記録閲覧室見学会・若手交流会は事前に申込をいただいた方のみご参加いただけます。1日目終了後のシャトルバスと各日の弁当予約も事前の受付のみとさせていただきます。事前の参加申込にご協力ください。

・公開シンポジウム「新しい学習観・指導観に対応した教師教育とは-教育DXで実現する次世代教師の養成-」には、会員・非会員を問わず、無料でご参加いただけます。公開シンポジウムのみ参加される場合も、大会参加申込システムよりお申込みください。

3. 大会1日目(10月4日(土))終了後のシャトルバスの運行について

大会1日目終了後に路線バスは運行しておりません。そのため、シャトルバスを運行いたします。19時に鳴門教育大学を出発、高速鳴門バス停前、鳴門駅を経由し、徳島駅行きです。ご乗車を希望される方は、大会参加申込時にシャトルバス乗車をご選択ください。申込は先着130名、乗車代は1人500円です。

4.昼食

大会当日は土曜・日曜のため、大学生協食堂・購買は閉店です。大学が所在する高島には、コンビニエンスストアが2店ありますが、大学からは徒歩だと20分程度かかります。昼食はお持ちいただくか、お弁当(事前予約)をご利用ください。

5. 若手交流会

第61回大会では若手会員の親睦と研究交流を深める機会として、1日目の休憩時間に若手交流会を開催いたします。将来の共同研究のきっかけづくりや、情報交換の場としてもお役立てください。参加は事前申込制・無料で、ご参加される方には軽食(サンドイッチ・ジュース等)を提供いたします。

6. 無線LAN

鳴門教育大学では、大会参加者の皆様にご用意するゲストアカウントにて無線LANがご利用いただけます。

7. 託児室・授乳室

NPO法人子育て支援ネットワークとくしまの保育者による託児室を開設いたします。利用を希望される方は9月12日(金)までに学会事務局までメールでご連絡ください。託児対象は3カ月以上児(首が座っていること)から小学6年生までとさせていただきます。

また、会場内に授乳室を設置いたします。大会当日にご利用の際は大会スタッフにお声がけください。

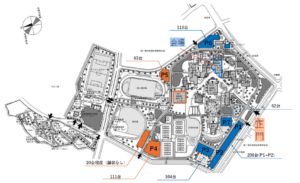

8. 駐車場について

車でお越しの方は、以下の地図の青色部分(P1 P2 P3 P6 P7)に駐車いただきますよう、お願いいたします。当日は、他のイベントが開催されているため、駐車スペースをあらかじめ指定させていただいております。ご協力をお願いいたします。

8. その他: 健康上の理由やその他の事情により何らかの配慮や対応を希望される方は、学会事務局にご相談ください。大会校とも検討のうえ、会場の設備や運営を検討いたしますが、すべてのご要望に対応できない場合があることをあらかじめご了承ください。

Ⅱ.自由研究発表

1. 発表申込要領

・SOLTI上の申込フォームに必要事項をご記入ください。

・申込締切は、6月30日(月)です。→申込は終了しました。

・発表者(共同研究者も含む)は、本学会会員(6月30日時点)に限ります。

※非会員の方で、61回大会での自由研究発表を申し込まれる方は先に入会手続きを終えてから申込をお願いいたします。

・発表件数について、「1人1発表を原則とする」ことが常任理事会で確認されています。

・後日の発表取消、題目変更はお避けください。

・自由研究発表部会は、対面部会とオンライン部会で発表形態を分けての開催となります。申込時点で、どちらの形式で発表を希望されるかを申込フォームにてご回答ください。

2. 発表時間

1. 個人発表 発表20分 質疑10分

2. 共同研究 発表30分 質疑10分

(ただし、発表者1名の場合は、個人研究に準じます。)

3. 発表要旨原稿の提出

発表申込者には、申込締切後の7月1日以降に発表要旨原稿の執筆要領、提出先についてご連絡をいたします。(7月30日にメール配信を行いました)

『発表要旨集録』に掲載する原稿を、8月8日(金)までに、SOLTI上の提出フォームより提出してください。期日に遅れた場合は空白となります。2020年度大会より、発表要旨集録への掲載頁数を1頁から2頁に増やすこととなりました。詳しくは会報第89号をご覧ください。1頁のみの場合は2頁目は空白になります。

→発表要旨フォーマット 発表要旨原本 システムアップロードマニュアル

・対面発表の方の発表資料は、各自で必要部数をご用意の上、開始10分前までに各発表会場の発表資料置き場においてください。大会校では追加の印刷はできかねます。ご了承ください。

・オンライン発表の方の発表資料は、発表者各自でZoomのチャット機能を用いたデータ送信、および「画面共有」機能を利用した提示ができます。

・当日発表資料については任意提出となります。提出される場合は、事前にご案内のシステム(SOLTI)にアップロードしてください。大会参加申込者は、SOLTIにアップロードされた発表資料をダウンロードすることができます。

Ⅲ.シンポジウム

テーマ 新しい学習観・指導観に対応した教師教育とは-教育DXで実現する次世代教師の養成-

次世代の教師には、学校教育における学習観・指導観の転換やICT利活用の一層の進展、児童生徒の多様化などを背景に、今後も変化し続ける教育環境に対応するため、主体的に課題を発見し解決手法を探究していく力量を持ったアクティブ・ラーナーとして、新たな教職専門性を発達させ続けることが求められている。

こうした次世代教師像のもと、これから求められる教職専門性とは何か、教職生活を通じて主体的・継続的に教職専門性の発達にチャレンジしていくための基盤となる内容知・方法知・能力・態度を形成するような学士課程及び大学院課程における教師教育はどうあるべきか。

本シンポジウムでは、教育DXの推進と教師教育カリキュラム改革を一体的な課題として捉え、急速に進展するAI、ラーニングアナリティクス、データサイエンス(DS)等を教師教育において効果的に活用した、新たな教職専門性発達に資するカリキュラム編成や教育プログラム及びシステム(ツールと運用方法)開発の理論と方法、及びその実装に向けての課題について議論していきたい。

<コーディネーター・司会者>

石井 英真(京都大学)

梅津 正美(鳴門教育大学)

<提案者>

梅津 正美・藤原 伸彦(鳴門教育大学)

八田 幸恵(大阪教育大学)

佐野 壽則(文部科学省)

<指定討論者>

石井 英真(京都大学)

Ⅳ.課題研究

課題研究Ⅰ 子どもの多様性と質の良い学びの保障の検討-学習指導要領改訂をめぐって-

今、学校では、多様なニーズをもつ子どもたちを包摂しつつ、質の良い学びをどう保障していくかが問われている。2025年4月現在、学習指導要領改訂に向けて、中央教育審議会の教育課程企画特別部会においては、「各学校が編成する一つの教育課程では対応が難しい子供の包摂」のために、柔軟な教育課程編成を促進するといった議論が行われている。その中では、学校として編成する教育課程を柔軟化しつつ、個々の児童・生徒に着目した特例の新設・拡充を図るといった構想も示されている。

本課題研究では、このような政策動向も参照しつつ、今後、どのような教育方法や学校像が追求されるべきなのかについて考えたい。奈須正裕氏には、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の在り方についてご提案いただく。後藤武俊氏には、困難を抱えた子ども・若者の教育機会保障の在り方について論じていただく。小野太恵子氏には、実際の学校現場での取り組みをご紹介いただく予定である。

<コーディネーター・司会者>

秋田 喜代美(学習院大学)

西岡 加名恵(京都大学)

<提案者>

奈須 正裕(上智大学)

後藤 武俊(東北大学)

小野 太恵子(大阪市立田島南小学校)

課題研究Ⅱ 教育方法学研究としての教育実践研究の現状と課題-教育実践史研究における実践記録の意義をめぐって-

日本の教師たちによって生み出されてきた夥しい実践記録は「教育実践」概念の成立と切り離せない。「実践記録」の特徴として、とりわけ戦後から1960年代は「権力への対抗を含んで、民主主義教育を目指す意識を伴って、教師の主体的な教育活動を表明する概念として広く使われる」ようになったとされる(教育方法学会編(2024)『教育方法学辞典』、石井英真による「教育実践」の項)。

この理解が今でも日本の多くの実践記録と呼ばれるものの根底にあることは認めつつも、教師が主体的に作成した記録の中には、そこにとどまることのない多様な展開が見出される。また、実践記録の書き手は必ずしも教師に限られず、子どもたちの学習記録もまた、教師とは別の視点から実践の様相を記録したものと見ることができる。

教育関係諸学会の中でも、とりわけ教育方法学会の会員は教師たちに寄り添い、ともに手を携えて、優れたそして豊かな実践記録を積み重ねることに貢献してきた。本課題研究では実践記録の概念を拡張したうえで、国内外の実践記録を再評価することを通して、その本質的な価値を問い直し、これからの実践記録のあり方と、その研究の方途を検討していきたい。

<コーディネーター・司会者>

松下 佳代(京都大学)

冨士原 紀絵(お茶の水女子大学)

<提案者>

浅井 幸子(東京大学)

幾田 伸司(鳴門教育大学)

<指定討論者>

本田 伊克(宮城教育大学)

課題研究Ⅲ ジェンダーの観点から学校で生きることを問い直す

日本教育方法学会の学会大会において、ジェンダーを主題に掲げた課題研究が開催されるのは、第40回記念大会(@和光大学;2004年10月)以来、21年ぶり2度目となる。

この20年の間にジェンダーをめぐる実践と理論は大きな進展を見せ、LGBTQ+等を典型とする新しい言葉を生み出し、わたしたちの日常に潜む不平等や不正義を告発し、そうした状態を変革する営みを創りだしてきた。学校現場に目を向けてみても、男女混合名簿の普及や呼称への配慮、制服着用時における選択可能性の拡大等、具体的な変化が生まれつつあると言えよう。

しかしながら、ジェンダーを問うことは、多様なニーズに応答するサービスを創りだす行為と同義ではない。そうではなくて、ジェンダーを問うことは、日常に潜む不平等や不正義を認識し、「生きたいように生きる」ことに制限がかけられている現実があることに光を当て、そうした現実の変革に向かう共同の方へと誘う呼びかけである。ことに教育実践の場においては、そうした現実の変革を可能とする知恵とちからと経験を保障する実践を構想することと軌を一にするものであろう。

そこで本課題研究では、ジェンダーの観点から教育方法学研究を通して開かれた展望を整理し、残された課題を浮かび上がらせるとともに、今後の実践的かつ理論的な研究の方向性を提起していきたい。

<コーディネーター・司会者>

川地 亜弥子(神戸大学)

福田 敦志(広島大学)

<提案者>

永井 恵(千葉県公立中学校)

永田 麻詠(四天王寺大学)

山田 綾(大阪青山大学)

課題研究Ⅳ 教育方法学研究の新たな展望を拓く-知の集約と発信の媒体としての学会機関誌の果たす役割と可能性-

『教育方法学研究』は、「なにが教育方法学研究であるのか」を学会内外に提示する媒体である。さらに、掲載論文にはその学会の知に関する倫理や規範が潜在し、後続する投稿者に参照され留意されることにより学会の知の様式として再生産される。

『教育方法学研究』には第50巻から、「実践研究論文」、「開拓・萌芽論文」という新たなカテゴリが設定された。このことが、教育方法学の研究をどのように変えていくのか。本課題研究では、教育方法学というディシプリンを継承発展させるために、どのような目的、形式または媒体の知の表現が求められるのかを問うことを目的とする。そのために、隣接する学会においては、知の表現をめぐってどのような学術的な挑戦が行われているかを事例としてご報告いただく。ご報告において、本学会と類似の論文カテゴリがどのように議論され、なぜ提起され、どのような論文が事実として掲載されており、どのような性質を持った論文カテゴリとして認知されてきているかを分析していただく。そのうえで、学問自体に内在する規範やルール(パラダイム)をいかに内破し、学問の自己更新を図る営みだったかのか、その意義をともに批評しつつ、教育方法学における知の表現のあり方について、省察と議論を深めたい。

<コーディネーター・司会者>

柴田 好章(名古屋大学)

藤江 康彦(東京大学)

<提案者>

鹿毛 雅治(慶應義塾大学)

草原 和博(広島大学)